Cancel Prerrománico de Candamo

Morfología

Se trata de un tablero de cancel en piedra caliza que se encuentra fijado a la pared sur de la nave del templo parroquial de San Tirso de Candamo, en el concejo de Candamo, en el sector occidental, junto a la puerta de entrada, bajo la tribuna, con cuatro grapas de acero. Ha sido declarado Bien de Interés Cultural en el BOE nº 20 del 16 de julio de 2003Dispone de iluminación adecuada, que incide frontalmente sobre la pieza, a partir de un foco fijado al forjado de madera del coro.

Es un bloque prismático de contorno rectangular, con unas dimensiones máximas de 94 centímetros de longitud, 88 cm de altura y 11 cm de grosor.

El anverso, única faz decorada, permite clasificar la pieza como perteneciente al tipo de tablero de cancel con barrotera incorporada. En efecto, el campo centra, rectangular, con unas dimensiones de 69 × 55 cm, está delimitado por un rebaje de 2 cm que afecta a toda su superficie, rehundida respecto a los dos campos laterales, que funcionan a modo de barroteras.

Ambas barroteras, de contorno rectangular vertical de 15 × 69 cm, están delimitadas por un filete de sección rectangular de 2-2,5 cm de grosor. Por las partes superior e inferior rodean el campo central otros dos campos, de 5 cm de anchura, destinado a ser encastrado en el lecho de cancel o, más probablemente, en el pavimento. El grosor de la pieza, 11 cm, garantiza la estabilidad aún sin utilizar lecho, emparentando este tablero con ejemplos de la Basílica de San Juan o Santianes de Pravia, San Salvador de Priesca o Lugo de Llanera, cuyos grosores oscilan entre 11 y 13 cm. El reverso no puede ser observado dado que está oculto por la posición de la pieza.

La fachada lateral izquierda presenta huellas de acabado de talla, consistentes en incisiones oblicuas de filo de instrumento cortante. No se aprecian con la misma nitidez en la fachada derecha.

Decoración

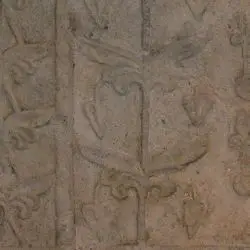

La decoración recorre los campos interiores de barroteras laterales y tablero central. En las dos barroteras, el motivo es idéntico. Consiste en seis pares superpuestos de semipalmetas que brotan de sendos tallos unidos en ángulo agudo por el remate superior. Las semipalmetas, compuestas por una hoja lanceolada y dos volutas, se unen a partir del ángulo de unión de los tallos. En el extremo superior de la barrotera, sobre el último par de semipalmetas, se sitúa un doble tallo rematado en una hoja acorazonada.El campo central contiene tres motivos decorativos paralelos, dispuestos según ejes verticales. En el centro, a partir de una semiroseta de cinco pétalos, brota un tallo del que, a tramos regulares, salen cuatro brotes pareados, a ambos lados del eje. Los tres inferiores están formados por una voluta y un tallo rematado en flor de lis. El cuarto dispone de las dos volutas, habiendo sido sustituida la flor de lis por una simple hoja lanceolada. En el extremo superior el tallo finaliza en otra flor de lil idéntica a las de los brotes inferiores. A ambos lados de este motivo central se sitúa la composición de mayor complejidad del tablero. Consiste en un tallo del que brotan rítmicamente semipalmetas pareadas, formadas por hoja lanceolada y dos volutas, de cuya voluta central sale un nuevo tallo rematado en hoja acorazonada. El eje finaliza en hoja acorazonada.

La talla de todos los motivos es en dos planos, obtenida mediante dibujo en superficie del motivo, recorte del mismo y vaciado del fondo hasta obtener el relieve deseado. Es la técnica habitual en la escultura de relieve altomedieval asturiano.

Conservación

Los principales desperfectos que muestra la pieza son diversos levantamientos y desconchados que afectan a los siguientes puntos: esquina inferior izquierda, reverso; sector inferior del lateral derecho; campo superior, anverso; esquinas superior derecha, superior izquierda e i nferior derecha del anverso; esquinas interiores inferior y superior de la barrotera izquierda; sector inferior de la barrotera derecha; así como los cuatro bordes exteriores. Los motivos decorativos ofrecen diversas erosiones, que afectan al remate de la barrotera izquierda, al último par del motivo izquierdo del campo central, a tramos del tallo del motivo central y a los dos motivos inferiores de la barrotera derecha. Ninguno de estos desperfectos impide la comprensión iconográfica.Tipología

Tipológicamente, esta pieza se emparenta estrechamente con los dos tableros de la Basílica de San Juan o Santianes de Pravia custodiados en la cripta del templo de Jesús Nazareno de El Pito (Cudillero), así como con el tablero de cancel de Lugo de Llanera, custodiado en el Museo Arqueológico de Asturias. Los motivos, sin embargo, no responden al repertorio usual de estas piezas en Asturias, centrado en alusiones eucarísticas vid, representaciones del Árbol de la Vida, temas geométricos, retículas de rombos y seres protectores. Las hojas acorazonadas pueden ser interpretadas como hojas de hiedra, símbolo de perennidad, y alusivas por ello a la inmortalidad que se deriva de la participación eucarística. No es extraña, por ello, desde el punto de vista simbólico, su presencia continua en el cancel.Desde el punto de vista formal, los paralelos al repertorio de motivos que se conocen del siglo IX en Asturias difieren de los diseños propios de esta pieza. Las semipalmetas derivan de prototipos andalusíes, que en la región encuentran su primera aparición bien fechada en los capiteles del pórtico meridional de San Salvador de Valdediós (ante 893), y aparecen con mayor frecuencia a fines del X o años iniciales del XI, como en los capiteles de San Salvador de Deva (ante 996) o la inscripción funeraria de Arogontine en San Miguel de Bárcena (1003). Son apreciables las semejanzas de las semipalmetas de San Tirso con las de los fragmentos de cancel de Santianes de Pravia conservados en la sacristía del templo parroquial, para los que, en función precisamente de su presencia, se propone una fecha ligada al momento fundacional del templo o posterior. La fuente para este repertorio se encuentra con toda probabilidad en la escultura leonesa del primer tercio del siglo X, en especial en las aras de altar y tableros de cancel de San Miguel de Escalada (ante 913), los capiteles de San Román de Hornija (ca. 891), y algún caso en San Cebrián de Mazote (ca. 915), así como en el fragmento de tablero de cancel del Museo de Zaragoza. No obstante, la pervivencia de idénticos motivos con muy similar diseño en obras de principios del siglo XI muy ligadas a la tradición del siglo anterior fuerza a admitir como posibilidad una fecha aún más tardía para esta pieza, como los dos dinteles de Sant Genís Les Fonts y Sant Andreu de Soreda, en el Rosellón. Por su parte, los botones vegetales que cuelgan de las semipalmetas encuentran su referencia en los tableros de cancel de Santo Adriano de Tuñón (891) y San Miguel de Lillo (842-850), este último conservado en el Museo Arqueológico de Asturias. La semiroseta dela base del motivo central del tablero no es ajena tampoco a la escutura leonesa, donde las rosetas de San Román de Hornija vuelven a constituirse en elemento de comparación.

En lo referente a la organización compositiva, la ordenación del tablero central en tres bandas verticales paralelas carece de paralelo conocido en la región. Pueden señalarse, no obstante, similitudes con la composición de los capiteles de los pórticos meridional y occidental de San Salvador de Valdediós (cons. 893), donde los capiteles ofrecen bandas verticales de motivos entrelazados, autónomos respecto a las bandas yuxtapuestas.

Cronología

En conclusión, la cronología de este tablero puede establecerse con cierto fundamento en el siglo X. Sería adminisble la fecha en los primeros años de esta centuria, apoyándose en los paralelos leoneses, especialmente en San Román de Hornija, refundación de Alfonso III. No obstante, los ejemplos asturianos permiten retrasar la cronología a los últimos tiempos del siglo, ampliando el período hasta el inicio del siglo XI. Parece descartable, en todo caso, una fecha vinculada con la fundación a principios del siglo IX, según la información del Registro Coriense.Wikipedia

Fotografías de Cancel Prerrománico de Candamo

Dispones de 2 fotografías de Cancel Prerrománico de Candamo

Glosario de términos

- Altar

- En el culto cristiano, especie de mesa consagrada donde el sacerdote celebra el sacrificio de la misa

- Cancel

- Reja o losa de piedra, generalmente baja, que en una iglesia separa el presbiterio de la nave.

- Capitel

- Parte superior de una columna, compuesta de molduras y otros elementos decorativos. Elemento colocado sobre el fuste de una columna que sostiene directamente el arquitrabe, arco etc. Los capiteles pueden ser vegetales, historiados (con historias), figurados (con personajes), antropomorfos (se reconocen figuras humanas), zoomórficos (animales conocidos) y fantásticos (animales no existentes). La voz proviene del latín capitellum diminutivo de caput (cabeza)

- Coro

- Parte de la iglesia donde se situan los monjes o sacerdotes para cantar el oficio divino. A lo largo de la historia de la arquitectura su ubicación dentro del templo ha sufrido diversas variaciones, si se sitúa en la nave central se aísla mediante un cerramiento

- Cripta

- Parte subterránea de una iglesia.

- Dintel

- Elemento horizontal que soporta un carga, apoyando sus extremos en las jambas o pies derechos de una vano.

- Icono

- 1. Representación religiosa de pincel o relieve, usada en las iglesias cristianas orientales. 2. Tabla pintada con técnica bizantina

- Nave

- Cada uno de los espacios en que se divide longitudinalmente una iglesia.

- Tribuna

- Galeria sobre la nave lateral de un templo donde pueden alojarse los fieles

- Voluta

- Rollo en espiral que adorna los capiteles jónicos